硬

骨

魚

類

392

鸚哥魚科

Scaridae

身體呈長橢圓形而略側扁,但體型及體色

有隨成長而改變之現象。吻呈圓鈍形。口小,

端位,不外突也不可伸縮;唇厚。頜齒癒合成

上下各二片之鳥嘴狀齒板,咽喉部具強硬之咽

頭齒。體被大型鱗;側線後部中斷或少數連續。

背鰭單一,具

9

根硬棘及

10

根軟條;臀鰭具

3

根硬棘及

9

根軟條;尾鰭隨體長之增大而由

圓形或新月形變為雙凹形,上下葉或延長如

絲。全世界約有

10

屬

88

種(

Nelson, 2006

),

臺灣紀錄

7

屬

33

種左右(臺灣魚類資料庫

,

2015

)。

鸚哥魚科廣泛分布於世界各熱帶及亞熱帶

海域。主要棲息於岸邊珊瑚礁區或岩礁區。日

行性,晝間於礁區間穿梭覓食,夜間則躲於礁

體或岩塊下睡覺,有些種類會分泌黏液繭將自

己包裹起來或封在洞口,藉著黏液特殊的味道

來防止掠食者,如鯙類等的攻擊,有的會鑽入

砂中避敵。雜食性,以珊瑚之共生藻及小型無

脊椎動物為食,而其磨碎珊瑚後之排泄物含砂

量高,即是珊瑚礁區細砂沈積的重要來源。大

多數鸚哥魚具有由雌變雄的性別轉變,體色也

會伴隨性別轉變而變化。包括雌魚及未經性轉

變的成熟雄魚,稱之『初期型魚相』;性轉變

後之成熟雄魚期,稱之『終期型魚相或次級雄

魚』,因體色偏綠色調,通常被俗稱為『青衣

或綠仔』。

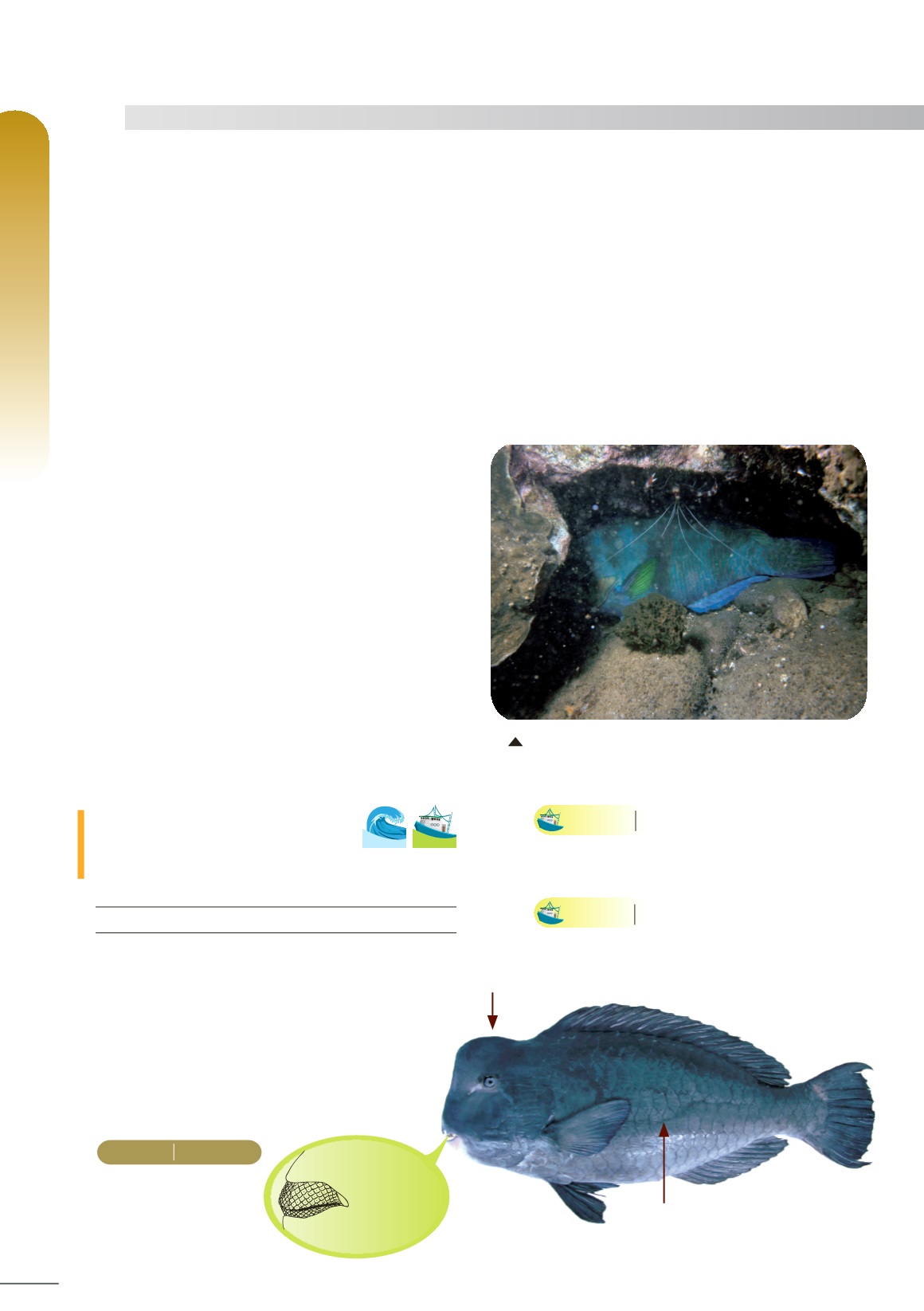

隆頭鸚哥魚

Bolbometopon muricatum

(Valenciennes, 1840)

中文俗名

:鸚哥

棲地分布

:分布於印度

-

太平洋區海域,

西起紅海及東非,東至美屬薩摩亞及萊

恩群島,北至日本八重山與維克群島,

南至澳洲大堡礁與新加勒多尼亞。臺灣

東部、南部、澎湖、綠島及蘭嶼海域均

有分布。稚魚發現於潟湖;成魚則群游

於礁灣或珊瑚礁外圍的海域。一般深度

為

1-30

公尺。

漁具漁法

農委會已於 103 年 7 月 1 號起

公告將其列為珍貴稀有(Ⅱ級)

保育類野生動物。已列為禁止

捕捉的保育類動物。

漁業季節

全年皆產。

英文名

:

Green humphead parrotfish

頭背部隨著成長逐漸向前

隆起而達吻部上方

體色一致為綠褐色

海水

漁撈

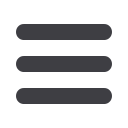

有些鸚哥魚會躲在礁石下睡覺,並且會吐

成繭狀的外包膜包裹自己,以隔絕氣味

隆頭鸚哥魚

的齒型,齒

板外表面有

顆粒狀突起

最大體長

130cmTL