405

臭肚魚科

Siganidae

Scatophagidae

Siganidae

金

錢

魚

科

臭

肚

魚

科

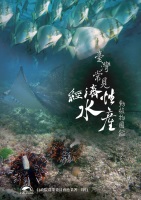

臭肚魚因以藻類為食,一般漁民在清理

魚肚時常常會聞到海藻發酵的味道,甚是難

聞,因而有『臭肚仔』之稱。以前取其諧音而

命名為『臭都魚科』,現正名為『臭肚魚科』。

體呈長卵圓形,極側扁。頭小。吻略尖突,或

突出而呈管狀。口小,不能伸縮;頜齒一列,

門狀齒,排列緊密;鋤骨、腭骨及舌上均無齒。

體被極小之圓鱗,不易脫落;鰓蓋骨及頰部亦

被鱗;側線單一且完全,高位。背鰭單一,硬

棘部與軟條部間具缺刻或不明顯;胸鰭圓形;

尾鰭內凹或叉形。全世界計

1

屬

22

種(

Nelson,

2006

),臺灣紀錄

1

屬

12

種(臺灣魚類資料庫

,

2015

)。

暖水性近岸小型至中大型魚類。幼魚大都

成群棲息於枝狀珊瑚叢中,以死珊瑚枝上的藻

類為食,有的則待在混濁的紅樹林區或河口區

成長。成魚則成群洄游於珊瑚礁區,有的則生

活於混濁的河口或港口區。日行性魚類,以藻

類為食。在大部分地區屬遊釣性之高經濟食用

魚類,但需小心的是本科魚類背鰭、腹鰭及臀

鰭之硬棘具有毒腺,被刺後會引起劇痛。

臭肚魚在休息或受驚嚇時體色會變黯淡

銀臭肚魚

Siganus argenteus

(Quoy & Gaimard, 1825)

中文俗名

:臭肚、象魚、象耳 ( 澎湖 )、

臭肚仔 ( 澎湖 )、羊矮仔 ( 澎湖 )

棲地分布

:廣泛分布於印度

-

太平洋區,西起紅海、非洲東部,東至法屬玻里尼西亞,北至日本

南部,南至澳洲東部。臺灣主要產於東部、蘭嶼、綠島與南部海域等。暖水性魚類,常形成小群

體棲息於朝海的珊瑚礁區或岩礁區。稚魚則生活於大洋中,並朝礁區移動。一般深度為

5-40

公尺。

漁具漁法

以一支釣、刺網等漁法捕獲。

漁業季節

全年皆產,冬季味美。

英文名

:

Streamlined spinefoot

體側密布小黃點

尾鰭深叉形

海水

漁撈

最大體長

40cmTL