硬

骨

魚

類

408

刺尾鯛科

Acanthuridae

身體卵圓形或長橢圓形,側扁;尾柄細而

有力。口小,端位,具一列密生的門齒狀之齒

或細長的刷毛狀齒。體被小櫛鱗,有部份固生

於皮膚,使表皮粗糙如砂紙,故中文又名 「粗

皮鯛」;側線完整。背鰭一枚,連續且基底

長;尾鰭凹形、新月形或截形。尾柄部有一至

數枚之硬棘或骨板,有時退化或消失。全世界

計分為

2

亞科;刺尾鯛亞科

(Acanthurinae)

及

鼻魚亞科

(Nasoninae)

,共

6

屬約

80

種(

Nelson,

2006

),臺灣紀錄

2

亞科

6

屬

41

種(臺灣魚

類資料庫

,2015

)。

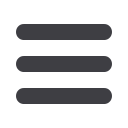

廣泛分布於地中海外之熱帶及亞熱帶的海

域。主要棲息於沿岸潮池、浪拂區到深遠數十

公尺之岩礁及珊瑚礁區,是淺水珊瑚礁區中最

顯眼且數量較多的魚族之一。日行性,夜間避

棲礁穴。大部分魚種為食底藻類的草食者,但

亦有以浮游動物為食或濾食碎屑者。稚魚漂浮

期甚長,藉著長期且長距離的漂送,使得本科

魚類有較廣泛的地理分布。

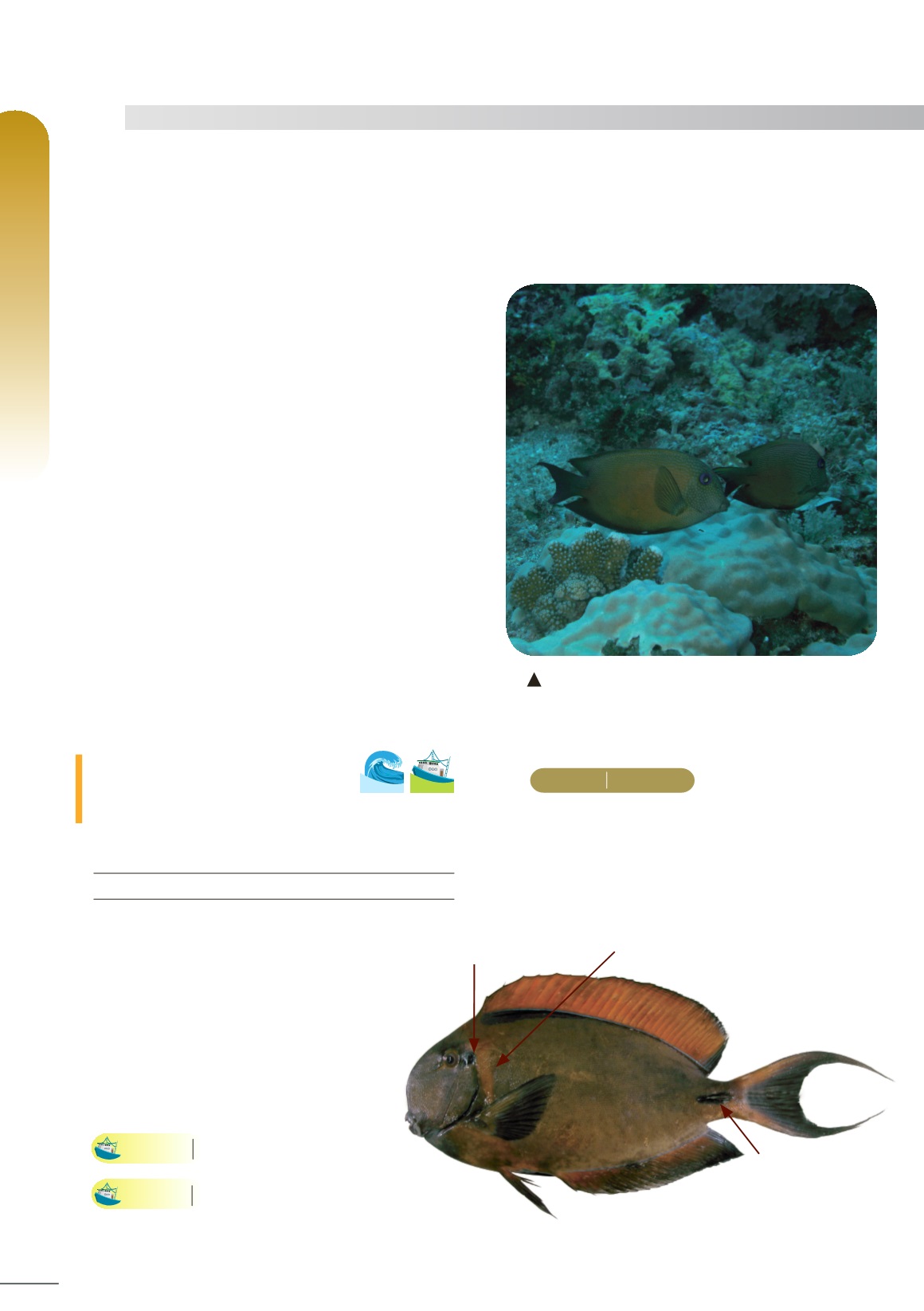

肩斑刺尾鯛

Acanthurus bariene

Lesson, 1831

中文俗名

:粗皮仔、黑點粗皮鯛、紅皮倒吊、

倒吊 ( 臺東 )

棲地分布

:分布於印度 - 西太平洋區,

自馬爾地夫至西太平洋。臺灣分布於

東北部、東部、南部、澎湖、小琉球、

綠島及蘭嶼等。主要棲息於清澈而面

海的礁區斜坡,棲息深度一般在 15

公尺以下,有時可達 30 公尺以下,

單獨或成對出現。幼魚則活動於水淺

且有遮蔽的礁區,通常是在軟珊瑚之

間,深度在 0-3 公尺處。

漁具漁法

一般以刺網、一支釣、

延繩釣等捕獲。

漁業季節

全年皆產。

英文名

:

Black-spot surgeonfish

眼後 1 個圓斑

肩部具橘色橫帶

尾柄棘處黑色

海水

漁撈

三三兩兩的雙斑櫛齒刺尾鯛巡遊於礁區

最大體長

50cmTL