硬

骨

魚

類

278

發光鯛科

Acropomatidae

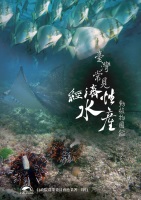

身體延長,長橢圓形,側扁;背部輪廓與

腹部輪廓皆弧形。口大,斜裂。體被弱櫛鱗;

側線完全。背鰭有二個,分離,第一背鰭硬棘

7-10

根,第二背鰭具

0-1

硬棘及

8-10

軟條;臀

鰭具

2

或

3

硬棘及

7-9

軟條;尾鰭叉形。本科

屬新鰭亞綱鱸形目,全世界目前描述有

8

屬

31

種左右(

Nelson, 2006

),臺灣紀錄有

5

屬

13

種(臺灣魚類資料庫

, 2015

)。

近沿岸大陸棚斜坡底層中小型魚類,一般

赤鯥

Doederleinia berycoides

(Hilgendorf, 1879)

中文俗名

:紅臭魚、紅鱸、紅喉

棲地分布

:分布於印度

-

西太平洋區,包括東

北印度洋、日本、臺灣、東中國海、阿拉夫拉

海及澳洲北部。臺灣發現於南部、東北部、東

部及小琉球海域等。主要棲息於大陸棚斜坡,

深度約在

80-200

公尺間。

漁具漁法

一般利用底延繩釣、拖網捕獲。

漁業季節

全年皆產,秋末、冬初味美。

英文名

:

Rosy seabass

身體為紅色

臀鰭 3 硬棘

體被櫛鱗

棲息深度在

50-200

公尺間,有些種類可達

500

公尺以上。發光鯛屬魚種於胸鰭下方具發光

器。主要以魚類、甲殼類及軟體動物等為食。

利用延繩釣捕獲的赤鯥(吳允暉攝)

海水

漁撈

在市場等待拍賣的赤鯥(吳允暉攝)

最大體長

40cmTL